*本日の記事は長いため、

10分ほどいただけたら

幸いです。

***

臨時休業のお知らせ

***

茶道稽古のため、

11月16日(水)は

昼すぎからの開店となります。

13時以降でしたら

確実です。

ちょっと煤を落としすぎた…

***

〒949-7112

新潟県南魚沼市長森1135−1

(欅苑様と、千年こうじや本店様の

真ん中あたりの一軒家です)

はやかわAntique & Crafts

日曜・月曜定休

11時〜16時オープン

手漉き和紙。

蓋付きの

小さな入れ物。

バラすと

こんな雰囲気に。

途中の一段だけ、

出てくることもあります。

一つでも可愛い。

平べったい…夏の薄茶用?

と見ていたら、

お客様いわく、

「お茶をしない人が

作ったものね!

底がこれだと

茶筅の先が痛むし、

深さももう少し欲しいわ」

雰囲気は良いので、

お茶だけと限定せず、

美味しいおかずを

盛りましょうか。

コンディションすこぶる良い

おか持ちです。

茶托も個々に見ていると

味わい深くて。

当店の品はほぼ全て

バラ売りです。

使い方はお客様の

見立ての数だけ。

たまに出てくる

ところてん突きは、

やっぱり花入れにすると

良いですね。

木肌に柿渋、

塗ってあげたい…

運鈍根。

運=天運。

鈍=鈍重。鈍さ。

根=物事に堪え得る気力。精力。

だそうです。

*写真は日常スナップ。

一ヶ月前の欅苑さん。

少し前の更新で

ご紹介した、

ボロの刺し子を

素敵な感性で作品に

仕立てているお客様。

通常、展示や販売は

されていないのですが、

唯一作品を

頒布していた会が、

7年間の幕を

降ろされるそうです。

●手作り工房うさぎ

*グループ展示

長岡市地蔵2−7−16

11月18日(金)〜20日(日)

朝10時から夕方5時まで

お近くの方は是非。

娘のコンディション次第ですが、

私も最後にして初訪問予定。

同日程で、

ギャラリーmu-anさんの

秋葉ガラスの頒布会もあるので、

ハシゴしてみようと思います。

未だにネット越しでは

見られないことが、

たくさんある。

先ほど来店されていた

お花の先生。

キャレル誌上のエッセイで

少し触れたことがありますが、

一億二千万円の花入れに、

5年間悩まされた時の話。

私にいけるなんて

まだ早いのよ!と、

花器の声が

頭の中に響いてくる。

3年目、

とうとう根を上げて

お茶道の先生に

「あの器だけは、

どういけたらいいのか

分かりません。

別のに変えてください」と

お願いしたら、

「いけてやろう、

なんて思うから

いけられなくなる。

自分が思ったように

チョイチョイと

入れてやればいいんだ」

「あの時の経験が

今の私を作っているわね。」

言いながら、

十日町の機屋さんで

使われていた

ふのりを煮るための銅鍋を

ウキウキと抱えておられる。

「お正月に

椿をいけてあげましょう!

見て!

なんて綺麗な緑青が

出てるんでしょ!」

まるで子供のような人。

厳しさもありながら、

とても美しい。

「利休さんが作った

竹の花入れは、

『その前で呼吸するのも

控えてください』と言われたほど

弱くなっていて、

そっ…と、花を入れたわ」

十日町に待望の(個人的に)

オープン!

タンドール窯のある、

インド料理ナンハウス

十日町店さんへ。

都会では当たり前に

食べられるものですが、

この窯焼きナンが

恋しかったー!!

居抜き物件特有の

雰囲気を、

インド臭が

侵食しつつあります。

よしよし。しめしめ。

本場の韓国料理が

食べられる、

大長今(テチャングム)さん。

海鮮ラーメンは

スープまで美味しかった。

(奥の炎は、

夫が焼いているお肉)

地元も(世界的にはきっと、遅ればせながら)

多国籍になってまいりました。

ある日。

国家資格を取って

晴れて鍼灸師になった

お客様から、

出張施術を

していただきました。

写真はとってないですが

針を刺してもらったり

(人生初)、

足裏のツボには貼るタイプの

お灸を(モグサもヒネれます)。

最初は、

中程度の威力で。

…何も感じない。

一番熱いのに変えてもらう。

…チリチリしてきた。

熱いというより、痛い?

*写真は一ヶ月前に開催された

うおぬマルシェ

『一度熱いと感じられたら、

今度はここまで

熱いのを乗せなくても、

もう体は

熱を感じとれるように

なっているんです』

へぇー…

閉じていた感覚が

また開くんだ。面白い。

子供時代には

開いていた回路が

再びキラキラ光る瞬間を、

お客様の目の中に

見かけることがある。

一度開いたら、

もう大丈夫。

また流れだす。

前回の更新でご紹介した

GaiAさんの、

屋外出店時のカフェブースが

素敵でした。

道具の色に、味わいが!

(もちろん味覚にも美味い)

インドの道端に出ている

屋台(ストール)を

思い出しました。

dheere - dheere(ゆっくり)

と言うヒンディー語も、

頭の中に蘇ってくる。

旅の間、何度口にしたか…

(急ぎすぎの三輪タクシーの座席で)

織り子さんのコレクションだった

どこかの国(タイ、ラオスあたり?)の

藍染め布は、

カフェRootsさんと、

Herb jutaさんの

お揃いのカフェエプロンに

なっていました。

娘の握ってくれた

折り紙のおにぎり、

お茶の稽古用に

お客様からの

ギフト。

外側から溢れてくる。

流れがやってくる。

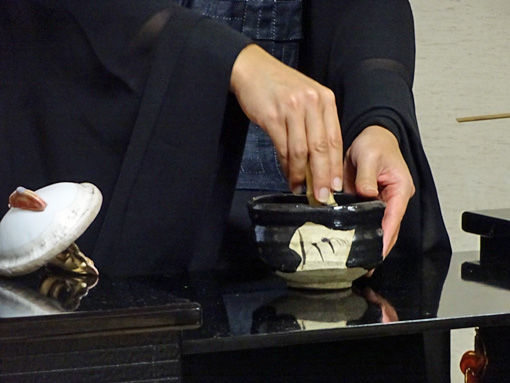

*以下の写真は、

お寺さんでの茶会の様子です。

*お花は小原流で学ばれたそうです

*この日は、

お寺に残されていた

お道具の一部を見ていただく、

という目的があり、眼福でした…

インドの埃っぽくて

ところどころが

とんでもなく鮮やかな景色の中、

バックパック背負って

歩いている時は、

自分が「そこに在る」

感覚が強かった。

*外は黒で、

ふたを開けると…!!

朱と黄金に輝く棗。

けれど日本に戻ると

再びその流れから、

切り離されているように

感じていました。

お茶の世界を

手掛かりにして、

再び少しずつ

繋がり直しています。

関西からいらっしゃった、

まだお若い次期住職様。

表千家でお茶を

長く習われているそう。

一つ一つに触れられて、

楽しい拝見の時間。

私が現在お茶を

教えていただいている先生も、

ずっと昔に

先代住職さんがお茶を

たてる際に見たという

十二ヶ月折々に

それぞれに趣向が

凝らされた茶杓。

なんて贅沢な…

薄茶とお道具拝見で

時間が過ぎ去り、

濃茶の用意をしていた

お部屋は使われず…

この日は見学だけに。

可愛い燭台!

織部焼って可愛い。

また春頃?

会を催されるようです。

楽しみ。

門戸は広いですよ。

玄関口に

置かれていた花。

そうそう。

首にかけられていた

小さなお袈裟

「絡子(らくす)」。

美しい麻生地でした。

夏用とも限らないそう。

鳥足、と呼ばれる

刺繍の白が効いています。

文化は入り混じる。

旅の間に浸っていた

流れの中にいる自覚は、

日本に暮らしていても、

感じ取れる。

一度、その回路が開けば。

…文化の混合の繰り返し。

何でもアリ、とも

言えますが。

また旅はするけれど、

遠くだけに探さなくていい。

折り重なるように、

豊かなものが

日常の中で流れています。

10分ほどいただけたら

幸いです。

***

臨時休業のお知らせ

***

茶道稽古のため、

11月16日(水)は

昼すぎからの開店となります。

13時以降でしたら

確実です。

ちょっと煤を落としすぎた…

***

〒949-7112

新潟県南魚沼市長森1135−1

(欅苑様と、千年こうじや本店様の

真ん中あたりの一軒家です)

はやかわAntique & Crafts

日曜・月曜定休

11時〜16時オープン

手漉き和紙。

蓋付きの

小さな入れ物。

バラすと

こんな雰囲気に。

途中の一段だけ、

出てくることもあります。

一つでも可愛い。

平べったい…夏の薄茶用?

と見ていたら、

お客様いわく、

「お茶をしない人が

作ったものね!

底がこれだと

茶筅の先が痛むし、

深さももう少し欲しいわ」

雰囲気は良いので、

お茶だけと限定せず、

美味しいおかずを

盛りましょうか。

コンディションすこぶる良い

おか持ちです。

茶托も個々に見ていると

味わい深くて。

当店の品はほぼ全て

バラ売りです。

使い方はお客様の

見立ての数だけ。

たまに出てくる

ところてん突きは、

やっぱり花入れにすると

良いですね。

木肌に柿渋、

塗ってあげたい…

運鈍根。

運=天運。

鈍=鈍重。鈍さ。

根=物事に堪え得る気力。精力。

だそうです。

*写真は日常スナップ。

一ヶ月前の欅苑さん。

少し前の更新で

ご紹介した、

ボロの刺し子を

素敵な感性で作品に

仕立てているお客様。

通常、展示や販売は

されていないのですが、

唯一作品を

頒布していた会が、

7年間の幕を

降ろされるそうです。

●手作り工房うさぎ

*グループ展示

長岡市地蔵2−7−16

11月18日(金)〜20日(日)

朝10時から夕方5時まで

お近くの方は是非。

娘のコンディション次第ですが、

私も最後にして初訪問予定。

同日程で、

ギャラリーmu-anさんの

秋葉ガラスの頒布会もあるので、

ハシゴしてみようと思います。

未だにネット越しでは

見られないことが、

たくさんある。

先ほど来店されていた

お花の先生。

キャレル誌上のエッセイで

少し触れたことがありますが、

一億二千万円の花入れに、

5年間悩まされた時の話。

私にいけるなんて

まだ早いのよ!と、

花器の声が

頭の中に響いてくる。

3年目、

とうとう根を上げて

お茶道の先生に

「あの器だけは、

どういけたらいいのか

分かりません。

別のに変えてください」と

お願いしたら、

「いけてやろう、

なんて思うから

いけられなくなる。

自分が思ったように

チョイチョイと

入れてやればいいんだ」

「あの時の経験が

今の私を作っているわね。」

言いながら、

十日町の機屋さんで

使われていた

ふのりを煮るための銅鍋を

ウキウキと抱えておられる。

「お正月に

椿をいけてあげましょう!

見て!

なんて綺麗な緑青が

出てるんでしょ!」

まるで子供のような人。

厳しさもありながら、

とても美しい。

「利休さんが作った

竹の花入れは、

『その前で呼吸するのも

控えてください』と言われたほど

弱くなっていて、

そっ…と、花を入れたわ」

十日町に待望の(個人的に)

オープン!

タンドール窯のある、

インド料理ナンハウス

十日町店さんへ。

都会では当たり前に

食べられるものですが、

この窯焼きナンが

恋しかったー!!

居抜き物件特有の

雰囲気を、

インド臭が

侵食しつつあります。

よしよし。しめしめ。

本場の韓国料理が

食べられる、

大長今(テチャングム)さん。

海鮮ラーメンは

スープまで美味しかった。

(奥の炎は、

夫が焼いているお肉)

地元も(世界的にはきっと、遅ればせながら)

多国籍になってまいりました。

ある日。

国家資格を取って

晴れて鍼灸師になった

お客様から、

出張施術を

していただきました。

写真はとってないですが

針を刺してもらったり

(人生初)、

足裏のツボには貼るタイプの

お灸を(モグサもヒネれます)。

最初は、

中程度の威力で。

…何も感じない。

一番熱いのに変えてもらう。

…チリチリしてきた。

熱いというより、痛い?

*写真は一ヶ月前に開催された

うおぬマルシェ

『一度熱いと感じられたら、

今度はここまで

熱いのを乗せなくても、

もう体は

熱を感じとれるように

なっているんです』

へぇー…

閉じていた感覚が

また開くんだ。面白い。

子供時代には

開いていた回路が

再びキラキラ光る瞬間を、

お客様の目の中に

見かけることがある。

一度開いたら、

もう大丈夫。

また流れだす。

前回の更新でご紹介した

GaiAさんの、

屋外出店時のカフェブースが

素敵でした。

道具の色に、味わいが!

(もちろん味覚にも美味い)

インドの道端に出ている

屋台(ストール)を

思い出しました。

dheere - dheere(ゆっくり)

と言うヒンディー語も、

頭の中に蘇ってくる。

旅の間、何度口にしたか…

(急ぎすぎの三輪タクシーの座席で)

織り子さんのコレクションだった

どこかの国(タイ、ラオスあたり?)の

藍染め布は、

カフェRootsさんと、

Herb jutaさんの

お揃いのカフェエプロンに

なっていました。

娘の握ってくれた

折り紙のおにぎり、

お茶の稽古用に

お客様からの

ギフト。

外側から溢れてくる。

流れがやってくる。

*以下の写真は、

お寺さんでの茶会の様子です。

*お花は小原流で学ばれたそうです

*この日は、

お寺に残されていた

お道具の一部を見ていただく、

という目的があり、眼福でした…

インドの埃っぽくて

ところどころが

とんでもなく鮮やかな景色の中、

バックパック背負って

歩いている時は、

自分が「そこに在る」

感覚が強かった。

*外は黒で、

ふたを開けると…!!

朱と黄金に輝く棗。

けれど日本に戻ると

再びその流れから、

切り離されているように

感じていました。

お茶の世界を

手掛かりにして、

再び少しずつ

繋がり直しています。

関西からいらっしゃった、

まだお若い次期住職様。

表千家でお茶を

長く習われているそう。

一つ一つに触れられて、

楽しい拝見の時間。

私が現在お茶を

教えていただいている先生も、

ずっと昔に

先代住職さんがお茶を

たてる際に見たという

十二ヶ月折々に

それぞれに趣向が

凝らされた茶杓。

なんて贅沢な…

薄茶とお道具拝見で

時間が過ぎ去り、

濃茶の用意をしていた

お部屋は使われず…

この日は見学だけに。

可愛い燭台!

織部焼って可愛い。

また春頃?

会を催されるようです。

楽しみ。

門戸は広いですよ。

玄関口に

置かれていた花。

そうそう。

首にかけられていた

小さなお袈裟

「絡子(らくす)」。

美しい麻生地でした。

夏用とも限らないそう。

鳥足、と呼ばれる

刺繍の白が効いています。

文化は入り混じる。

旅の間に浸っていた

流れの中にいる自覚は、

日本に暮らしていても、

感じ取れる。

一度、その回路が開けば。

…文化の混合の繰り返し。

何でもアリ、とも

言えますが。

また旅はするけれど、

遠くだけに探さなくていい。

折り重なるように、

豊かなものが

日常の中で流れています。

このブログにコメントするにはログインが必要です。

さんログアウト

この記事には許可ユーザしかコメントができません。